生物多様性について考えるということは、生命について考えることもであり、また地球について考えることでもあります。

人口爆発という極端現象に見るように、これからの社会システムを、生物多様性の危機の観点から再考してみましょう。生物多様性のテーマは気候変動問題とも密接に関わっています。現在、人類は地球1.6個分の資源を消費しているとされます。大量生産・大量消費や搾取の時代を過去のものとし、持続可能な消費に切り替えていけるかどうかは、今を生きる我々にかかっていると言っても過言ではありません。

生物多様性とは

「生物多様性」とは、地球上のあらゆる豊かな「生物種」の多様性の事で、動物や植物に限らず微生物までその対象です。似た言葉に「生態系」がありますが、生態系は川や湖、森林など、そこに生息する生物と自然環境の相互作用のシステムを指しています。

生物多様性は、遺伝子・種・生態系の3つの多様性から説明されます。

遺伝子の多様性は、同じ生物種でも遺伝子の変異によって、個体間で外見や性質に差異が生まれる事で、その事が環境の変化への適応性をも左右すると考えられています。

種の多様性は、地域内の「生物種の数」の大小の事で、熱帯や深海など、長い期間安定した環境下では種の多様性が多いと言われています。また、個体のサイズが微小になるほど種の数が多くなり発見も難しく、微生物ともなると、ほとんどの種が未知とされています。

生態系の多様性は、地球規模で捉えられる、個々の生態系の広がりや多様さを指します。小規模な生態系では、水路や小さな水たまりから、川や湖、大規模な生態系では森林、草原、海洋まで様々で、それぞれの生態系は絡みながら広がっています。

生物多様性と、生物の進化の歴史は切っても切れない関係です。地球の46億年の歴史の中で、初期の生命(微生物)によって生まれた酸素は、億年単位で地球の大気組成を変え、また最近になればなるほど、生物は爆発的で複雑に進化を遂げてきました。生物の進化においては、複数の生物種が影響し合いながら共に進化する「共進化」は、この複雑な進化の過程でみられます。

生物多様性は、我々人類にとって無くてはならない程大切な存在でもあります。人間が生きる上で必要となる、衣食住、特に衣食は動植物から提供されています。他にも薬の原料から石油などの化石燃料(生物の死骸が数億年かけて出来る)

に至るまで、多様な生物から様々な恩恵を受けてきました。また、空気や水の浄化作用に着目すると、そこでも生物多様性の存在が重要な役割を果たしています。自然界の物質循環自体に多大な影響を与えてきました。

生物多様性から成る生態系である森林や河川、山や海、都市の中の公園に至るまで、資源としての利活用以外にも、気候変動の温暖化熱やCO2の吸収、台風などの大雨による洪水や地滑りといった、自然災害からの緩衝地帯としてなど、重要な役割があります。

食物連鎖、生物濃縮

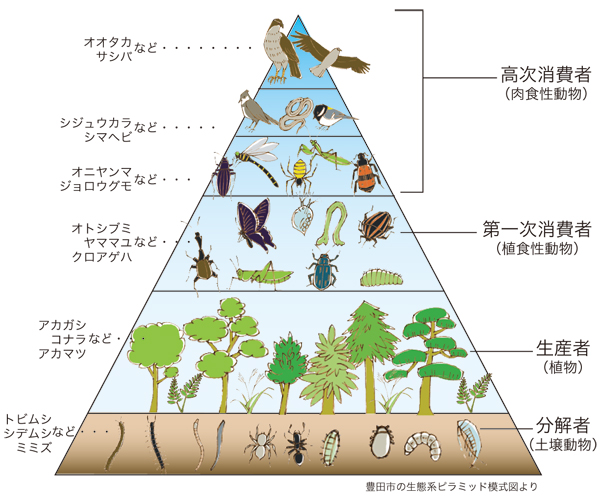

食物連鎖は、言い換えると「食べる、食べられる」関係の連鎖のことであり、生物多様性を形作っているものです。食物連鎖は、生態系の中でピラミッド型の分布にして表すことが出来、生態ピラミッドとも呼ばれます。

出典:矢作川流域森林物語(豊田市役所森林課)

この、食物連鎖というある種不思議な現象・営みが、生物が多様に進化する礎となってきました。

「食べる、食べられる」と言いましたが、当然ながら、食べられる側の命は犠牲になります。人間から見れば弱肉強食の一面を持っていると考えています。

生物濃縮は、環境中の有害物質や汚染物質がこの食物連鎖によって吸収され、連鎖の後の方の動物の体内に凝縮されていく現象の事です。生態ピラミッドで言うと、上位の動物ほど有害物質が高濃度に取り込まれていきます。また有害物質だけでなく、家畜の飼料に含まれる薬剤等も生物濃縮として取り込まれていきます。日本では過去に公害病の水俣病がありましたが、有害物質である水銀の生物濃縮によって発生しました。また現在では、海洋汚染などの環境汚染物質でもあるマイクロプラスチックも、生物濃縮されており問題となっています。

生物多様性の喪失と気候変動

地球全体にとっても、我々人類にとっても大切な生物多様性ですが、近年、この生物多様性が明らかに失われつつある事例が散見される様になってきました。

- 多くの生物種(既知の海洋生物種の4分の1)に食べ物と住居を提供している「珊瑚礁」の白化・死滅

- 農地開発などによるアマゾン熱帯雨林の破壊と生物への影響

- オーストラリアの大規模な山火事によるコアラの絶滅危惧種化

- 地球温暖化や環境汚染によるホッキョクグマの絶滅危惧種化

- 身近なものではサンマなどに見られる海洋漁獲量・漁獲海域の変化

など。これらは一見、遠い所で起きている出来事の様に捉えられるかも知れませんが、我々人間活動由来である様々な原因(森林伐採、農地開発、汚染物質の拡散、地球温暖化・気候変動など)から起きている事は、疑いのないところと考えられています。

また、種の絶滅は、本来自然界で起きてきた事ですが、上記の事例の様に人間活動由来の生物多様性の喪失(生態系の異変や生物種の絶滅)は、最近になるほど速さと規模をもって進行しています。

さらに、こうした異変は近年の気候変動とも密接に関係しています。気候変動の主な原因と考えられる炭素排出に関連して、UNEP(国連環境計画)から以下の様な報告がされています。

海洋と世界の森林、マングローブ、泥炭の沼地が自然の炭素吸収源として機能しています。

自然の喪失と農業やその他の活動のための土地開発は、2016年までの10年間で炭素排出量の4分の1近くを引き起こしました。

自然の保護・再生が野心的に行われれば、2050年までに年間最大18ギガトンのCO2に相当する純排出量を削減(吸収)できます。これは、人為的な年間CO2排出量の半分相当の量です。

また、IPCC(気候変動に関する政府間パネル)によると、2010年から2019年にかけて、管理された自然の陸上生態系は、人為的なCO2排出量の約3分の1を吸収した、という報告もあります。

人間活動に由来する、生物多様性の喪失(生態系の異変・破壊)は、気候変動の進行に拍車をかける結果となり、また逆に気候変動の進行が結果として生物多様性の喪失を招いており、両者は相互に影響を及ぼし合い、悪循環に陥っていると言えます。

自然や生態系サービスを利用している人間としては、これを破壊するのではなく、逆に保護・再生する道を選択すべきです。そうする事によって、生物多様性や生態系が維持されるだけでなく、気候変動のソリューションである脱炭素の強力な一手ともなるからです。

人口爆発という極端現象

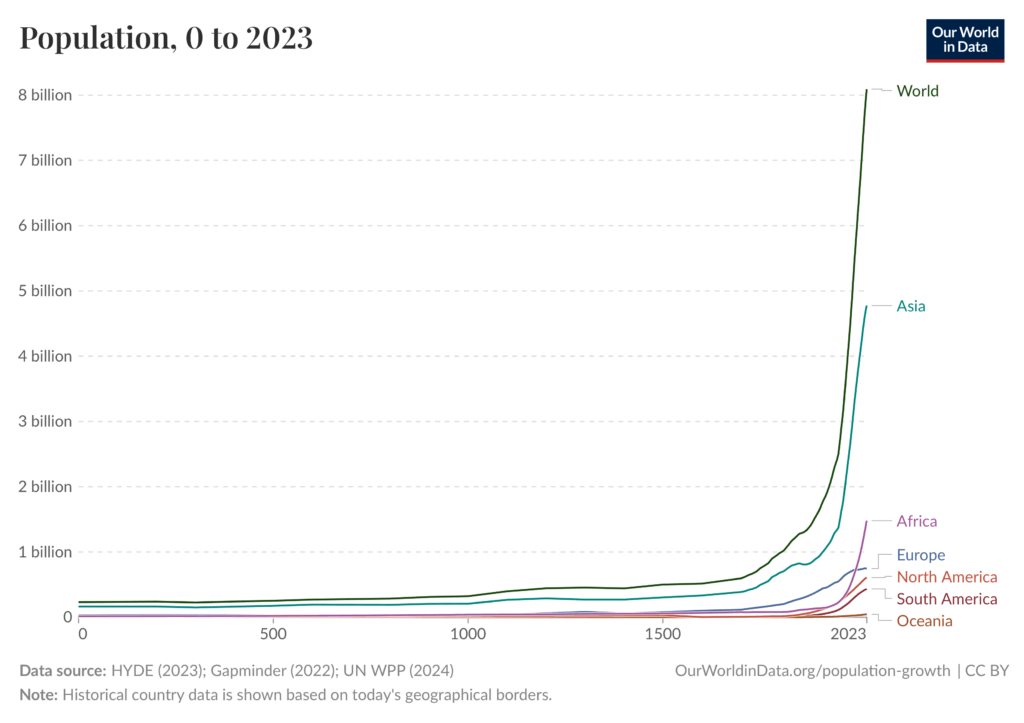

人間活動由来の様々な結果が、生物多様性に負の影響を及ぼしているという話をしました。一方我々自身に目を向けて、人類の総数(世界人口)がどの様な変遷を経たのか見てみましょう。紀元後からの推移を示す驚くべきグラフがあります。

出典:Our World in Data

1900年頃(15億人)まで緩やかな増加だったのに対し、それからたった120年で爆発的な増加に。(2023年80億人)

この人口爆発の要因として、医療技術や食料開発の進歩があります。極端現象にも見えるこの人口爆発と、地球環境ひいては生物多様性が、どの様な関係性にあるのか、見ていきたいと思います。

人口が爆発的増加をするにあたっては、食料や住居、エネルギーなどの需要も比例して爆増します。

食料では、農地開発や畜産、水資源、漁獲など、自然界が提供可能なリソース以上の過大な負担をかけるほど増加しました。この結果、自然生態系の破壊や、水資源の枯渇などの問題につながっています。

住居でも、木材や、鉄・コンクリートなどの需要が爆発的に増え、結果として、森林伐採や、鉄・コンクリートの資源の採掘や生成過程でのCO2排出が起きます。

エネルギー需要の増加は、化石燃料の採掘や、エネルギー生産時のCO2排出の問題が生じ、これは地球温暖化(気候変動)に直結する主要因です。地球温暖化(気候変動)による、生態系、ひいては生物多様性への影響は甚大で破壊的なものとなっています。

さらに、人口増加による廃棄物の増加と処理能力の限界の問題や、汚染物質の排出・拡散・生物濃縮が起きています。外来種の移動も生物多様性を脅かす問題です。こうした事は、生態系・生物多様性への直接的・間接的なダメージとなっています。

最近のUNEP(国連環境計画)の報告によると、人類は地球上の自然が持続的に提供できるサービスの約1.6倍を使用している、とされます。言い換えるなら、人類は地球1.6個分の資源を消費していると言う事です。

人口爆発によって、小さな地球の資源を使い尽くしている、という事を認識する事が大切になっています。こうした地球の自然のリソースと人口爆発を考えるとき、「環境収容力」という概念が重要になってくると考えます。環境収容力とは、特定の環境下で、持続的に(環境に悪影響を与えずに)維持できる生物種の最大個体数や活動の量の事です。地球1.6個分の資源を消費しているという事から想像のつく通り、現状のままの大量消費型の消費活動が続くなら、人類はすでに地球の環境収容力を超えていると言えます。ただし、IPBES(生物多様性と生態系サービスに関する政府間科学政策プラットフォーム)の報告書でも触れられた様に、環境負荷を考えて行動を変容して行く(持続可能な社会への転換)という道が残されています。80億人という世界人口が、小さな地球の環境下で生きるためには、従来型の大量生産・大量消費型の社会と決別し、循環型で持続可能な社会(具体的には天然資源の採掘や消費を抑制し、リサイクルを通じた大量生産・大量消費の抑制とゴミの削減、汚染物質を拡散させないなど)へと大転換をしなければ、世界人口を支える事ができない時代に入っています。そうでなければ生物多様性の損失や生態系の破壊、地球温暖化・気候変動が進み、汚染物質も増加する、と言う様に荒れ果てた世界になってしまう。この大転換は地球温暖化・気候変動への対応と似ていて、緊急性のある課題です。

我々にできる事

生物多様性は、「生物」という文字からもミクロなイメージを持たれるかもしれませんが、実は地球全体と密接な関係があり、我々自身もその恩恵を受けて生活が成り立っているなど、その存在の大切さは計り知れません。生物多様性の損失、生態系の破壊が急速に進行している今、我々にできる事やすべき事に何があるか、改めてまとめたいと思います。

- 生物多様性について知り、自然体験をする

- 環境負荷の低い持続可能な循環型社会への転換

具体的には、- 環境に配慮したエコな物の選択

- リサイクルという消費行動を取り入れる

- レジ袋(プラスチック)や割り箸(木材)など使い捨ての製品を使わない

- ゴミや食品廃棄物の削減

- 省エネや節水

- 気候変動対策(CO2削減)の実施 (詳しくは「地球温暖化」の記事中の 我々にできる事 もご覧ください)

具体例には、- 再生可能エネルギー重視の電力会社を選ぶ

- EV(電気自動車)やハイブリッドカーに乗り換える、公共交通機関を利用する

- 外来種を持ち込まない

以下は地域住民や行政による、出来る事・取り組みです。

- 自然環境や生態系の保護・再生

- 森林伐採や農地開発を抑制し、持続可能な森林管理をする

- 珊瑚礁の再生

- 自然との共生・自然資源の活用

- 住民による自然の管理や保全

- 里山、里海を活用した農業や漁業の保全、地産地消

- 緑化や生態系の保全などのまちづくり

- 環境汚染物質を排出しない

生物多様性の損失や種の絶滅の急速な進行を防ぎ、回復させるという自然再興の目標(ネイチャーポジティブ)に向けて、国際的に以下の様な取り組みがされています。

157ヶ国が署名した「生物多様性条約」(1993年発効)に端を発し、その時節に応じて国家レベルでの目標を策定してきた経緯があります。2008年には「生物多様性基本法」が成立、そして近年の2022年COP15(生物多様性条約第15回締約国会議)で、「昆明・モントリオール生物多様性枠組」を196の締約国で採択されたのを受け、日本では2023年に「生物多様性国家戦略2023-2030」が策定されました。その内容は、気候変動の危機と、生物多様性の損失の問題を分けて考えるのではなく、統合的に対応し、ネイチャーポジティブを2030年までに実現する事を目標とするものです。具体的には先述の我々に出来る事の各項目の履行に加え、COP15の成果である「30by30目標」の達成として、2030年までに陸と海の30%以上を健全な生態系として保全・保護する事を掲げています。

2030年はもうすぐ到来します。気候変動対策同様、緊急性のある「生物多様性」の問題について知り、生物多様性の損失や生態系の破壊、気候変動の流れを食い止めるためにも、是非、これまでの大量生産・大量消費型の行動から、持続可能な循環型の行動に変えていきましょう。一人一人の力は小さくても、こうした機運が拡大すれば、必ず結果が出てくると考えます。

コメント